インフォメーション

2023 / 11 / 17 11:30

【製造業の業務改革第7回】

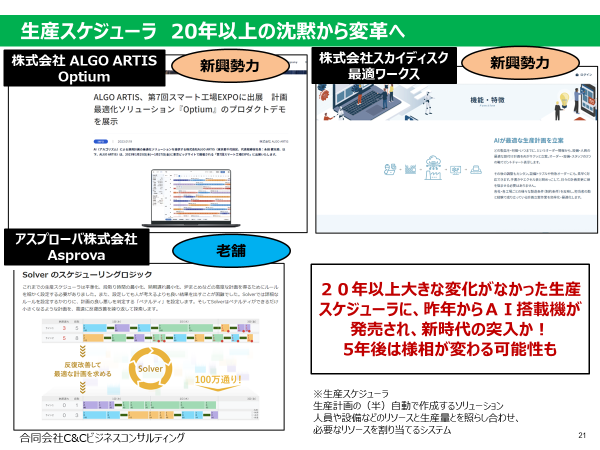

『生産計画系システム+AIへ(日本)』 生産スケジューラは20年大きな変化がなかった。近年AI搭載機も発売され、

状況に変化。最適ワークスやOptiumの新興勢力と老舗メーカーとの競争で発展に期待大。

2023 / 11 / 17 11:29

2023 / 11 / 17 11:25

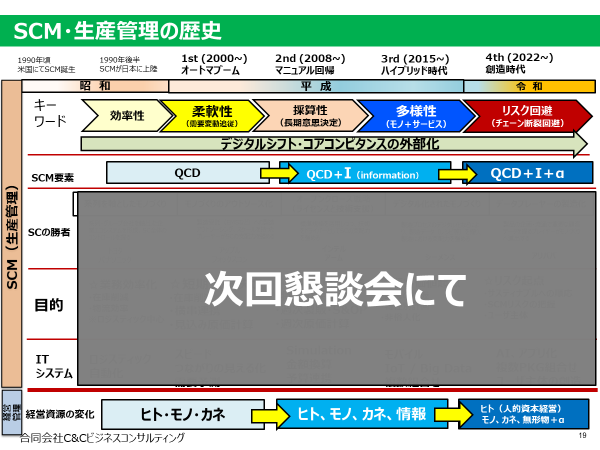

【製造業の業務改革第4回】

『SCM、生産管理のトレンド①』 QCDからQCD+Iへの変化は、経営資源も同様です。ヒト・モノ・カネからヒト・モノ・カネ、情報へ。

デジタルシフトをしながら、コアコンピタンスの確立へトレンドが移行している。

2023 / 11 / 17 11:24

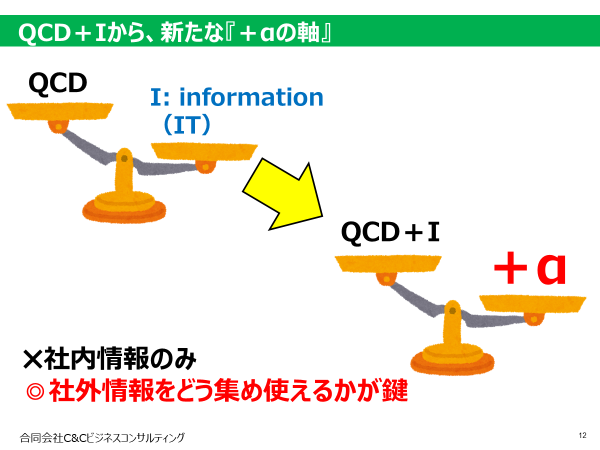

【製造業の業務改革第3回】

『製造業の情勢と変化③』 時代は、QCDからQCD+I、そして、QCD+I+αへ。社内にある情報だけでは戦えない時代。

『+α』は社外情報。この取得の粒度と選別が今後の製造業の成長への鍵を握る。

2023 / 11 / 17 11:22

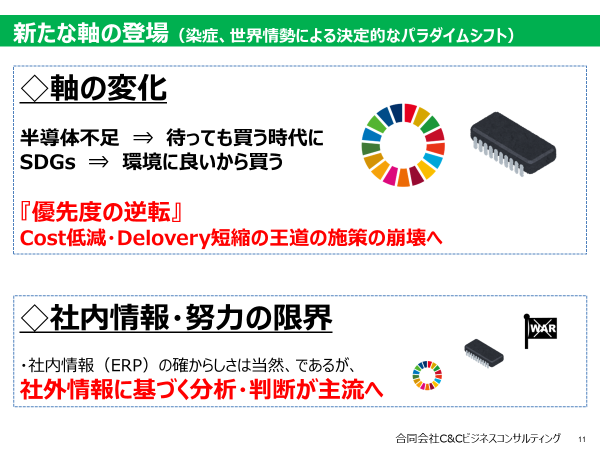

【製造業の業務改革第2回】

『製造業の情勢と変化②』

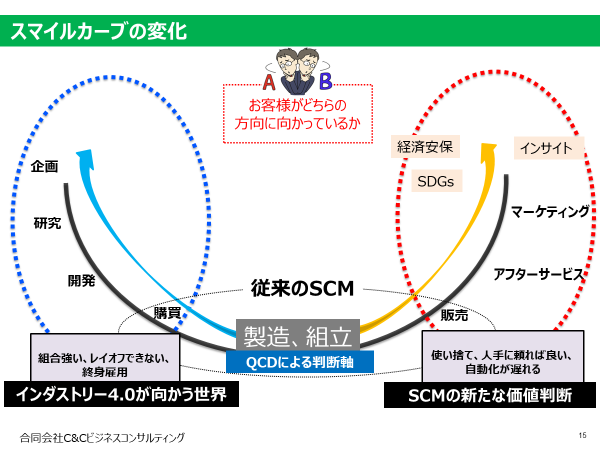

QCD以外の新たな軸の登場。パラダイムシフトが既に起きている。製造業の王道だけでは戦えない時代を迎えている。

SDGsは、皆さんも感じている変化の一つです。